| |

[ 報導 ] HISTORY OF THE LIN FAMILY (As narrated from the tour guide)

文/Thomas SENGHORE

|

The history of the Lin family began with the immigration of their great grandfather Yingyin Lin. In 1779 he moved from china into Taiwan where he became a teacher in Chinese. In 1782 his son (Pin) who was 16 years at the time, travelled from China to meet his father. He (Pin) eventually starting working under rice factory owned by Cheng-Ku. In 1785 his father returned to China. Pin however continued his work and became a very good merchant. As a result Cheng-ku borrowed him money to start business - transporting rice which was a very large trading business at the time.

With his business gaining huge profits he partnered with Shao-Sian Lin to expand their business, trading in salt and controlling the Taiwan salt trade industry. Their assets grew rapidly. By the time he was forty he moved back to China. There with his wealth he was able to serve in the government. In 1816 he moved back to Taiwan again resigning from his government position in china. At the time Taipei was involved in armed conflicts. To avoid these conflicts he moved to Sang Ceng (Fu Yan Village), there he built a Manson with strong fortress walls for defense against enemies. He as well cultivated new farmlands and expended his business. He also gained a lot of rent and for the convenience of collecting this rent he built the Bi Yi Guan that brought the beginning of the Lin family in Ban Chiao.

Pin-Hou Lin had five children who emulated him in business, dividing the business into five shops. However, of the five two were prosperous and expanded business further. They later built a three Court-Yard house beside the Bi Yi Guan with invitation from the residents. When the building finished the whole family moved in. They later built a castle. This was followed by a garden. This building gave rise to the historical Lin Family Manson and Garden.

Acknowledgements

All gratitude is given to Prof. Hang Chang who introduced us to the Citizen Journalist Press. Special thanks to our colleagues (Chia-Yu Yao and Natascha Lin) for taking us through these wonderful site seeing. Finally, our sincere gratitude to the guides at the Family Manson and Garden for their patience in showing us round the entire.

|

[ 報導 ] 儒學的沒落與東方文化的哀愁 ─ 以華人世界為例

文/李國源 |

|

一.前言:

孔子,本名孔丘,字仲尼,生於春秋時期魯國曲阜,即今日山東省曲阜。他是中國著名思想家、教育家、哲學家,整體的思想以仁為中心,曾周遊列國以期能改變當時社會現狀而達到大同之理想境界,可惜均未獲得當政者的重用。西元前479年老邁且經歷一生坎坷的孔子終殞落於世,然而其所奉獻一生的思想理論和哲學卻沒有因為他的離開而凋零,相反的卻在後世中國發光發熱、大放異彩,他所創建的學派被稱為儒家學派,其哲學思想即被稱為儒學。儒家思想深深的影響後世中國幾千年的歷史進程,舉凡政治制度、禮儀規範、生活態度等,而孔子更被尊稱為「萬世師表」、「大成至聖先師」,宋代理學大家朱熹亦曾這麼形容孔子的重要性:「天不生仲尼,萬古如長夜」。

二.台北孔廟沿革:

現代世界的各大城市多會有其所謂的地標性建築,如法國的艾菲爾鐵塔、日本的東京鐵塔、上海東方明珠、馬來西亞雙子星大廈、韓國南山塔等。而在傳統世界的中國城市亦不例外且有其一定的建設規範。其中每當城市發展到一定規模時,文武兩廟的建造就顯得非常重要,尤其是文廟的肇建,其所代表的不但是此城市發展到一定的程度,更是代表這個城市在區域中有著一定的重要性。而所謂武廟指的即是關帝廟,文廟自然就是意指孔廟。

台灣最早的孔廟創建於今天的台南,故此地稱為「全台首學」。而台北孔廟的建造則是始於清朝光緒五年(西元1879年),位址在當時台北城內的文武街上(大約在今北一女中附近),是由當時的台北知府陳星聚與臺灣兵備道夏獻綸所督造,又稱台北府文廟。這座台北孔廟在光緒七年時大致完成了大成殿、儀門與崇聖祠等建築,至光緒十年時又完成禮門、義路、櫺星門、泮池與萬仞宮牆等建築工程,至此最初的台北孔廟才算竣工。這座孔廟是一座完整的廟學合一築,左側附有明倫堂,右側則附設武廟。西元1894年,由於當時朝鮮長期政治局勢的不穩定而爆發東學黨之亂,中日兩國因此發生了著名的甲午戰爭。西元1895年,中日簽屬馬關條約台灣因此割讓於日本,從此台灣進入所謂日據時代,而日本人則稱此為台灣始政元年。隨這日本人的到來,象徵傳統中國文化的許多事物都被禁止與毀損,孔廟自然也逃脫不出此次劫難,全台祭孔大典皆被禁止,建築物也逐漸被損壞。西元1907年,日本人為了建設日與學校正式將台北孔廟差除。

西元1925年,由當時的仕紳陳培根與辜顯榮捐資捐地並集結其他人士的募款,台北孔廟在大龍峒地區開始重建,由當時的泉州名師王益順設計建造,西元1939年新的台北孔廟完全竣工,整體風格融合了北方宮殿式、曲阜孔廟與閩南建築特色。西元1945年台灣光復,然而此時的台北仍沒有一座屬於官方的孔廟。西元1971年由陳培根和辜顯榮的後代陳錫慶與辜振甫為代表,正式將位於大龍峒的孔廟捐獻給國民政府,此也就是今日我們所見的台北孔廟。

三.孔廟的文化內涵:

孔子,若以政治上的詞彙來形容他的話真可稱得上是中國文化界的千古一帝。在這個供俸屬於中國文化界宮殿的地方,其一草一木、一磚一瓦處處都可以以看到許多中國文化的精隨與趣味。

1.黌門與泮宮-為孔廟的主要入口,分別位於孔廟的東西向。黌門與泮宮分別皆為古代學校之名稱,其代表的是進入此門後即正式進入孔廟,進入以孔子為校長的學習殿堂。

2.禮門和義路-為孔廟內殿主要的入口,坐落於孔廟中軸龍虎二邊。進入較外圍的黌門與泮宮後雖還有其他入口,但按照古制人們須從禮門和義路進入孔廟內殿,以示對孔子的尊敬與景仰。

3.萬仞宮牆-位於孔廟南端最外圍。其意象徵「夫子之牆數仞,不得其門而入」,意指孔子學問高如天,亦指學子們十年寒窗苦讀的困難。今牆上萬仞宮牆四字為歷代襲封衍聖公之最後一位-孔德成先生所題。

4.櫺星門-為孔廟中軸線上的一座門,正對萬仞宮牆、泮池與泮橋。門寬七開間,正中間一扇只有國家最高領導人和新科狀元蒞臨才會開啟。有趣的是此門有別於一般廟宇並不彩繪門神於上,而是以門上突出之門釘為代表,共一百零八枚,象徵三十六天罡和七十二地煞。

5.大成殿-為孔廟主殿,正中供俸孔子牌位,兩側則分別陪祀四配、十二哲。屋頂立有兩支通天柱,象徵孔子學問高可通天之意,另還有一七佛塔,為正煞之用。此外屋角有浪花妝飾,是古人希望能藉此避除火災的可愛巧思。

四.傳統與現代的戰爭:

自工業革命後,西方科技日益進步,到了十九世紀東西雙方國勢已有明顯區別,內憂外患使得傳統東方難以承受,為了能使東方趕上西方的科技文明,並且免除遭受西方列強瓜分與侵略,西學東進、師西方之長以保東方已成大勢。

西元1868年,遭受黑船事件的日本開始明治維新且最終成功轉型為一現代化強國,而一直位居東方大國之姿的中國也急於革新變法。自此傳統東方與新穎西方在中國人的心中開始展開一場戰爭,而一直倍受中國人所推崇備至的儒家思想亦開始受到了質疑。為了能趕上西方國家的西方文明,清朝政府廢除了實行千年的科舉制度,教育上從獨尊儒術轉而開始教授新式西方科學。而這本是一救國救民、富國強兵的良策,並無可厚非。

到了民國初年,開始有學者倡議廢除中國已使用幾千年的漢字,轉而研發並推行中文的拼音文字,理由是較科學化。而穿西服、說洋文成了一種較為進步且具經濟與社會地位的表徵。城市建設方面開始大規模建蓋西式建築,認為此是一種現代化。西元1949年,兩岸開始分治。在大陸,中共全面實施共產主義,其理由自然是共產主義是進步的,是為一能救國的仙丹妙藥。爾後毛澤東發動文化大革命,開始大規模的批鬥政敵並且清理所謂的四舊,指其為國之毒瘤、舊中國留下的封建遺毒,於是就有了電影「霸王別姬」中的那一幕,京劇演員們帶這反革命的高帽被帶往接是批鬥;亦有著另一部電影「活著」中的一景,皮影戲演出加暗自燒毀皮影戲偶期能躲過此劫;此外全大陸古蹟、古物都遭受到嚴重的破壞,致使中國人破壞自身文物比外國侵略者還多的情況;而最為台灣人所熟知的改繁體字為簡體,其理由自然也是較為科學化且簡便易學。而在台灣,中醫被部分人指為落後不科學的應予以廢除;某些人自己或在孩童幼時即取英文名字,理由是為與國際接軌;老街與老房子被拆除,認為其為無用之物;甚至有些人希望能變成美國人或日本人,因為覺得他們比較進步;傳統尊師重道與孝道開始動搖,因為有人認為它有時不符合進步的人權觀念;人們視住進一幢歐風洋房為畢生宿願,而建商們也不厭其煩地在建案名稱上加上幾個如巴黎、雪梨、曼哈頓等洋地名。其他類似例子多不枚舉,總之儒學與其他傳統中國文化在當代不單是沒落,甚至是一種連有無存在價值都很難說的弱勢文化。

五.結語:

文化是一個國家或一個民族長期累積下來的寶貴資產,它是一種使我們有別於他國人們的一種獨特特色,就如同每個個人、個體的自身特色一般。此次參訪孔廟,發現國外遊客比台灣人還多,甚至有國外學生在其中打太極、學中國傳統茶道。或許它現在本來就是一個觀光區,但憑良心說我們自己又有多少人願意在沒事時去孔廟等自身文化聖地走走並了解它。前項所舉諸例,有些有其必要性,有些則無。文化的價值在於它的精神,而非它的外在形式。在韓國成為現代化共和國已許久的今天,他們仍然保存了朝鮮王朝時期皇宮守衛交班巡邏的儀式,每天在德壽宮和進部的首爾街頭上演,為的是要使韓國人認識自己的文化,而韓國愛國團結的民族性,也始他們創造出風迷亞洲的韓流;日本人在大部分人認為握手為國際禮儀時,仍保留了自身特色的深度鞠躬與尚禮文化,使世界都對日人有很好的印象,並且由於其一貫的武士道精神,讓他們在世界的職場當中都有很好的表現;花都巴黎一向給人有種難以抗拒的浪漫魔力,從地鐵站一出地面馬上就是整片的百年歐式建築,讓人不著迷也難。前些日子曾有朋友質疑「半部論語治天下」這句話不過是誇大其詞,我只能說一樣的火藥在自己手中永遠就只是用來做娛樂的煙火,但到了別人手中則變成富國強兵的利器,如果今天把中國文化和西方文化對調一下情況是否會有所不同?這是個非常值得有識之士好好思考的問題。

|

[ 報導 ] 阿里山的生命故事 ─ 鄒族 文/林紫軒 |

(壹) 鄒族源起

我是一個鄒族女孩,住在位於台灣中部的嘉義縣阿里山鄉。更正確地說,我是一個來自鄒族達邦社的女孩。達邦,我們的族語稱為tapangu,是鄒族兩大社的其中一社,另一個是特富野社(tfuya),我最好的朋友就住在那裡,因為阿里山太大了,兩社之間相隔好幾公里遠,聽父親說,以前想到隔壁社都要走上整整一天的時間。我們都屬於鄒族,過去因為各自尋覓適合居住、採獵的地方,而有了不同的落腳地,現在為了方便行政劃分,特富野社下還分成樂野、來吉兩村,達邦則有里佳、山美、新美、茶山四個村落;也將達邦社和特富野社結合形成一個地方鄉治的行政中心,統稱「達邦」。現在鄒族共有六千多人口。

我喜歡聽父親講關於族裡的傳說,每聽一次,就彷彿更貼近了這塊土地,更擁有了自己存在的理由。父親說,「鄒(tsou)」是「人」或「人類」的意思。在遠古時代,有位大神名叫哈莫(hamo),從天上下凡,在玉山搖動了楓樹,落下的楓果便成了鄒族的祖先。在過了無數年後,族人的子孫漸漸繁衍增多,於是,就各自下山尋覓耕地、獵場,許多族人就來到現在的阿里山區。但好景不常,發生了一場大洪水,洪水淹沒大地,於是散居四處的族人和各種動物再度回到玉山避難,等洪水過後,山上的族人才又各自回到山下,也開始有了祭神活動,mayasvi,以感謝神靈的庇祐。父親說,根據這個族人盛行的神話傳說,鄒族發源於玉山,過去稱八頓郭努山(patungkuonu),也是地名八通關的由來。

(貳) Mayasvi (瑪雅斯比)-戰祭

mayasvi(瑪雅斯比),是族裡最盛大的祭典,每年都會輪流在kuba(庫巴)舉辦。kuba是鄒族的男子聚會所,族人相信kuba是眾神降臨的地方,所以許多重要的祭典都會在這裡舉行。而因為只有達邦和特富野兩大社擁有kuba,故由兩社輪流舉行祭典。mayasvi有許多名稱,戰祭、敵首祭、凱旋祭等等,但這些中文翻譯的名稱都沒辦法完整地表現出祭典的意涵,所以還是直接以鄒語mayasvi稱呼最適當。mayasvi沒有固定的舉辦時間,一是在kuba修建完成後,一是族人出外獵人頭回來後。以前鄒族還有出草獵人頭回來祭神的習俗,後來在日本殖民時期被日本政府禁止以後,就以殺乳豬來代替人頭祭神。

父親說,以前鄒族傳統部落中,男子的主要職責為征戰、防衛、和狩獵,這些工作直接關係到部落的存亡,所以會藉由mayasvi向戰神表達敬意,感謝戰神保佑族人們凱旋歸來,也祈求下次出征時,戰神能再度庇祐。Mayasvi會延續三天兩夜,以歌舞來讚頌戰神及祖先,在最後一天的午夜以前由頭目帶領各族長老唱送神曲、熄滅聖火後做結束。不過若在祭典期間有長老過世,表示神明仍不滿意,所以會將祭典延長至一個月,等到換新月時才能結束。

祭典時所穿的服裝和配件很漂亮,是一件外紅內黑的衣服,可以依照不同的祭典做調整,mayasvi時將紅色那面穿在外面,一片喜氣洋洋;而葬禮時就將黑色那面反穿。傳統的鄒族男子們都必須自己去收集需要的服裝材料,如由山羊或水鹿毛皮製成的皮革,和由山羌毛皮製成的皮帽;頭上還要插戴金花石榭蘭作為戰神辨識的標誌。父親說,以前也會插戴老鷹、帝雉、藍腹鷴、或大冠鳩的羽毛,不過現在有些已經被列為保育動物了。我驚訝的問父親,老鷹的羽毛怎麼收集呀?想不到父親竟用一派輕鬆的語氣回答說,「用獵槍就能打下來了啊!」

雖然現在征戰和狩獵已經不是鄒族的生活重心,但mayasvi一直是鄒族人的精神及寄託,也是鄒族的傳統文化及與祖靈聯繫的淵源;每個村社的族人都會在祭典時間回來相聚,也因此維繫著部落倫理、規範和凝聚向心力。我們到現在仍每年定期舉辦mayasvi,盡心保存祭儀的古典和完整,不讓這個傳統文化湮沒於時代變遷的巨輪下。中間由石頭圍聚起來的聖火臺,在祭典期間燃燒不斷,代表著族人的生生不息。

(参) KUBA(庫巴)-男子集會所

我很喜歡mayasvi時熱鬧忙碌的氣氛,母親和其他阿姨們會忙著準備祭品,釀製米酒、製作糯米糕等,父親和其他叔叔則要整理修建kuba,包括屋頂的白芒茅草和後院的木板籐條,還要整理過去通往獵區的路徑、除草等等。因為我是女孩子,不能進入kuba裡面,只能進入kuba後用藤條做成、供休息的小後房,這與鄒族傳統以來是父系社會有關。弟弟剛出生時就會被帶上kuba,讓族神認識這位新生兒,通過這個登會所的儀式,才算正式成為鄒族一份子。在鄒族,十六歲時會舉辦成年禮,男女皆有,不過女生不在kuba裡面。而過去鄒族的男孩子在十一、二歲時,就必須進入kuba學習戰鬥、狩獵和部落歷史、禮儀等生活技能。

聽父親說,kuba裡面懸掛著一個藤簍,以前是用來放置當作祭品獻給戰神的敵人首級,因此又稱為「敵首籃」。現在因為崇尚和平不再征戰了,便以族人勇士們去世後留下來的武器、火器或護身符代替,以表示對這些勇士們的崇敬。

Kuba旁邊還有一棵神樹,是赤榕樹,傳說樹底下還埋藏著當時砍下的敵人首級。這棵神樹是戰神降臨會所的階梯,祭典時會修砍樹枝,只留下三枝枝葉,分別指向kuba、汪家和吳家的祭屋,有維繫部落生命的重大意義。

(肆) 鄒族的制度與飲食文化

父親姓毛,是族裡的長老之一。我們鄒族是繼承頭目長老制,有頭目也有長老,而真正的權利是掌握在長老們身上的,頭目的身分像是「執行者」,負責去完成長老們的決議。鄒族共有十三個大姓,分別是中譯的方、安、莊、楊、吳、毛、汪、溫、洋、杜、武,而其中「方」和「莊」兩姓,在鄒語裡各有不同的名稱,只是翻譯成中文成了相同的姓,所以又有大方小方、大莊小莊之別。十三個族姓共有十三個世襲長老,其中較大的族姓長老又分成八個將軍(大方小方、大莊小莊、安、毛、楊、吳),會議討論結果也由這八個將軍決定。

其實長老在繼承制度下,毛家長老原本該是大伯接任,但是因為大伯已經離開村社在外面工作了一段時間,對族裡的事務、習俗不太熟悉了,所以就由弟弟,也就是父親接任。父親說,文化的延續、族人的保留是很重要的問題,近年來由於族裡提供大量的工作機會,幾乎全年都能從事採茶、割筍、種植作物等工作,所以吸引了不少年輕族人能繼續留在家鄉工作發展。

鄒族傳統的主食是小米和玉米,因為地勢較高溫度低的關係,種植稻米一年只能收穫一次,無法提供足夠的飲食來源,所以除了mayasvi以外,還有另外一個傳統祭典,為「小米豐收祭」,是以各家族的「祭屋」為圓心,在七月份小米收穫時祭祀小米女神。父親跟我說,小米女神不喜歡魚、蒜頭、和蔥的味道,如果碰了這些東西,一定要把手洗乾淨才能靠近會場。

而現在的經濟作物是收入的主要來源,以茶葉(烏龍、明日葉)、愛玉、竹筍為大宗,咖啡是近年新興的種植作物,族裡也在積極推動「觀光農業」的發展,如台灣愛玉品質最好、最大的產地就在阿里山,這幾年便在愛玉採收的季節(10月底)舉辦「愛玉季」,希望能吸引遊客帶動經濟,達到社會文化的傳承與發展。

(伍) 我們的未來展望

聽著父親漫漫談著這些族裡的習俗傳統,隱隱地,我彷彿感覺到自己與阿里山這美麗的土地、與無聲地庇祐著我們的祖靈,緊密地連結起一道古老、傳承已久的薪火血脈,我彷彿聽見鄒族千年的聲音,正向我述說著這屬於我的故事。

達邦社區目前已經成立了三個協會,分別是達邦社區發展協會、達邦部落生態旅遊協會、以及鄒族KUBA文化發展協會,合力推動及保存鄒族的傳統文化;多是藉由原住民委員會和展望會去申請活動所需經費,文化局也補助成立了達邦數位中心與流動圖書館,來提高教育與學習資源。而位於樂野村的衛生所是僅有的醫療資源,醫生每天也僅在固定的兩三小時內會在村中。

父親說,「語言傳承」是目前鄒族需要極力推行改善的問題,因為國語政策的實行,鄒族年輕人與老人間慢慢形成了一道語言隔閡。沒有文字的傳承,族語只能靠口語相傳,即使用羅馬拼音,有些字仍無法完全對應其正確發音,許多屬於鄒族的文言用法只剩耆老們會使用。希望能有更多經費來推行「族語傳承」,藉由藝文比賽獎勵和教育下一代來延續鄒語的傳承。

而屬於服務性質的文化推廣「社區參與度不高」也是另一問題,因為族人的工作多是需要大量勞動力,現實的賺錢養家消磨了參與其他活動的時間。如何改善生活、或以其他條件吸引參與意願也是鄒族目前面臨的考驗。

特別感謝:

MAYASVI祭典委員 毛忠信先生

達邦社區營造負責人 張安稷先生

附註:

在與毛大哥聊訪兩個小時的過程中,

深深地愛上鄒族的文化人情,故試

以第一人稱鄒族女孩撰寫報導。

| |

|

| |

| |

|

金ㄟ 找你鬥陣來開講 文/吳承思 |

這是我第一次跟蘇局長靠這麼近!理工出身的蘇主委,憑藉著對於社會與國家的熱情,由立法院的委員助理開始幹起。

分享親身經歷,也給與我們許多不一樣的想法與衝擊,更是給想要投入立委助理工作的學員許多建議。席間與參與成員談笑風生,一點都沒有架子,就像鄰家的俊賓大哥!

希望下一次,能有更多有興趣的朋友加入我們座談~~

|

|

醫起去原鄉 - 嘉義阿里山 文/姚家宇 |

本次的醫起去原鄉我們來到了嘉義阿里山鄉的新美、里佳、達邦及草山四個部落,這次最特別的是,我們多了兩位來自甘比亞的外籍交換生,作為我們新台灣人文教基金會公民記者的生力軍,也了解到台灣路竹會今年年初才到甘比亞義診對於這些台灣的熱血醫生,兩位甘比亞的同學們眼裡盡是佩服與崇拜的眼光。這次活動除了解到鄒族達邦部落的歷史文化與祭典外,也看到了88風災後對於阿里山地區觀光產業的衝擊,同時我們也感謝達邦部落的張安稷大哥、路竹會的簡美桂小姐及各個部落隨機接受我們訪問的原住民朋友們,還有路竹會每一位司機、廚師、護士及醫生們無私的奉獻,讓我們看到了人類生命中的光輝與美好。 |

|

|

大專院校民主研習營十八期 |

萬事皆民主,不能『媒』有你!

你是民主政治的門外漢嗎?

其實民主政治並非你所想像的那麼艱澀難以接近,生活周遭諸多事物盡是民主的實踐,

啟動你敏銳的觀察力與洞悉力,藉由網際網路與媒體資源,用你的力量讓台灣軟實力在國際舞台上發光發熱!

青春是用來追求夢想的,青年是創造時代的動力,

在這個關鍵的年代,不能『媒』有你啊!

【課程規劃】

民主政治與公民意識民主政治的要件之一是以公民意識為基礎的公民文化,公民意識的崛起是現階段台灣社會發展的趨勢,草根式民主更是備受關注的議題。但是真正民主政治的意涵與價值,我們又了解多少?在本營隊中我們安排了民主政治相關課程,藉以讓學員了解民主真正的意涵,另在操作性課程裡規劃了系列活動來共同體驗民主,透過課程與活動體會民主政治與公共參與,讓你不再是政治民主的門外漢!

媒體權力與台灣軟實力媒體權力與民主政治的關係始終是為人津津樂道的話題,而發掘台灣的軟實力也是目前備受討論的議題。本營隊除了透過課堂講授讓學員們了解媒體與政治之競合以及台灣的軟實力等課題外,也將透過情境模擬讓同學們在「問問題、選方法、找答案」的過程中,主動蒐集、分析資料並尋找解答。

【擬邀貴賓及講師】(依筆劃順序排列)

馬英九 中華民國總統

金溥聰 中國國民黨秘書長

洪震宇 前天下雜誌創意總監自由作家

許文傑 佛光大學公共事務學系副教授

傅恆德 東海大學政治學系教授

管中祥 台灣媒體觀察教育基金會董事長

蔡詩萍 財團法人中華民國建國一百年基金會副董事長

羅智強 中華民國總統府發言人

蘇俊賓 中國國民黨文化傳播委員會主任委員

【活動說明】 主辦單位│財團法人新台灣人文教基金會

國立臺灣傳統藝術總處籌備處傳統藝術中心

活動時間│民國100年1月17日(一)~1月20日(四),共四天三夜

活動地點│國立傳統藝術中心(宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號)

招生對象│全國大專院校在學生及研究生共60名(名額有限,欲報從速喔)

報名方式│請上網報名 http://www.newtaiwanese.org.tw/

報名期間│即日起至民國99年12月17日(五)

活動費用│新台幣2000元(含保證金500元)

三人團報可享八五折優待,新台幣1700元/人(含保證金500元)

洽詢專線│02-8789-4812分機104吳小姐

注意事項│主辦單位保留修改課程、講師之權利

民主營18期 不能『媒』有你

★民主營18期 活動網頁

★民主營18期 線上報名

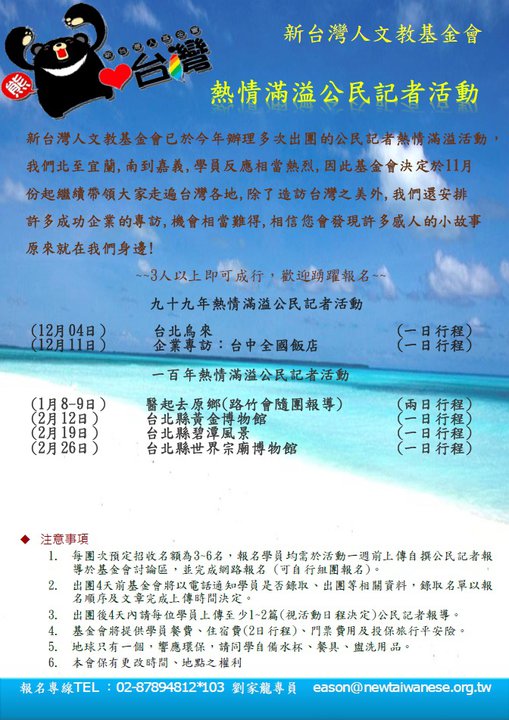

12月份各項公民記者活動預告

熱情滿溢:

本基金會所舉辦的公民記者形成,主要針對發掘台灣之美及各項本土議題的探

討,12月份熱情滿溢場次及地點如下:

12月4日 台北烏來行

12月11日 企業專訪 台中全國飯店

金ㄟ 找你鬥陣來開講

<每一次的”金””郁”良言,絶對讓你”賓””智”如歸>

金溥聰秘書長 王郁琦委員 蘇俊賓主委 羅智強發言人

超讚的組合,激起最不一樣的火花!!!

座談會時間表如下:

12月4日

12月11日

12月18日

12月25日

|

《新書快報》東亞區域整合- 後ECFA時代的新方略 |

|

主編:劉碧珍、劉復國、葉國俊、左正東,總校閱:林建煌

出版時間:2010年09月 訂價:250元

隨著兩岸對於ECFA的談判陸續完成,台灣能否在ECFA的基礎上繼續推動雙邊自由貿易協定的洽簽和參與多邊經貿協定,特別是如何強化和東南亞地區的雙邊和多邊關係,進入以東協為主體的東亞區域整合架構,儼然成為朝野殷切期盼的重要目標。

為謀劃台灣對於東亞區域整合的參與策略,我們自九十八年下半年起,即展開本論壇之規劃,分別從區域制度、經貿議題、和跨區域合作三方面探討ECFA簽署之後如何賡續推動參與東亞區域整合。

我們也希望,通過此書之出版,擴大各界對此問題的認識,從而能舉全民之力讓台灣站回東亞經貿發展的火車頭。

意者請電洽:(02)8789-4812轉104 承思 |

|

|

《新書快報》兩岸經貿新契機—金融與智慧財產篇 |

|

主編:王偉霖,總校閱:林建煌 訂價:250元

在關注兩岸關係的同時,更值得我們警覺的是,台灣的國際經濟競爭力,在兩岸經貿往來中,是否仍具備絕對之優勢?目前台灣總體經濟社會環境居於劣勢,在內部,社會結構改變,經濟成長趨緩,失業率高;在外部,東亞區域經濟整合使台灣面臨邊緣化的威脅,外資投入意願降低,致使台灣腹背受敵。因此,提昇台灣國際經濟競爭力之優勢,與擴展國際經貿空間是為刻不容緩之議題。

兩岸經貿論壇針對當前民眾生計、經濟發展及台灣未來之發展策略等三大面向,羅列「金融監理」、「銀行業市場准入」、「證券產業」、「ECFA保險業談判」、「債務清理制度」及「智慧財產權」等六項兩岸經貿議題進行討論;同時針對兩岸經貿交流對台灣發展的影響,台灣應如何準備與因應,以及兩岸間應如何協商討論都在此次兩岸經貿論壇中有所論述。兩岸關係特殊,經濟量體懸殊,正視兩岸經濟規模與制度之差異,有助於兩岸經貿交流發展。

發展兩岸經貿與進軍國際市場,台灣仍有很長一段路要走,期許大家能共同努力為台灣找出一條永續發展的道路。

意者請電洽:(02)8789-4812轉104 承思 |

|

|

|

|

主編:林建煌 出版時間:99年05月

定價:180元 裝訂:平裝‧黑白

多年來孕育台灣成功的生命歷程中,總有一些鮮為人知的小人物成功的故事,這些小人物小故事不一定很有名,但他們的事蹟深刻的紀錄生活在這塊土地上的一種韌性與活力,是台灣再度崛起嶄露頭角的凝聚因子,象徵代表新台灣人行腳生命的旅程。再他們用心交陪這塊土地的過程同時,希望藉由紀錄生命的影像故事分享,來彰顯台灣新的希望、新的生命力。

意者請電洽:(02)8789-4812轉104 承思 |

|

《新書快報》【國土復育與水土防災---氣候變遷時代的新思維】

|

|

主編:林鎮洋,總校閱:林建煌 出版時間:99年03月

訂價:180元 裝訂:平裝‧黑白

本書是由台北科技大學土木工程學系教授暨水資源環境中心林鎮洋主任召集,邀請氣候環境變遷、國土復育及土水防災相關研究之專家學者共同規劃,書中邀請產、官、學界專業人士擔任主筆人,針對議題發表論述及對未來可能面臨的問題進行深入探討,期待本書能有拋磚引玉之效,希能有助具體行動及早付諸實施。

意者請電洽:(02)8789-4812轉104 承思 |

|

|

《本會各項活動簡介》 |

『新台灣人盃』台語辯論賽

1.目的:

(1)透過辯論賽促進青年對公共事務的參與

(2)保存及發展台語文化

2.舉辦時間:每年四到五月

|

大專院校民主研習營

1.目的:推廣民主教育

2.舉辦地點:大台北

3.舉辦時間:每年九月到隔年二月,籌備期程四個月,執行期程五天(含駐站) |

各型學術研討會

1.目的:因應多元社會發展,從學術角度探討各項社會議題

2.舉辦地點:各地(以台北為主)

3.舉辦時間:每年六場,籌備期程一至三個月,執行期程半天到二天

|

咱的網工作坊

1.目的:透過公民記者採訪活動,培養學員觀察及發現台灣之美

2.舉辦地點:全台各鄉鎮市

3.舉辦時間:每週一場,籌備期程二個月,執行期程三天(週)(含駐站)

|

|

|